リーズ u 対 エヴァートン:激戦の舞台裏と戦術分析

リーズ u 対 エヴァートン:激戦の舞台裏と戦術分析 フットボールの世界では、特定の対戦が常に特別な意味を持ちます。特に、リーズ u 対 エヴァートンの一戦は、プレミアリーグの歴史において、情熱、戦略、そしてドラマが交錯する場として知られています。両チームのファンは、この試合が単なる3ポイント以上の価値を持つことをよく理解しています。この記事では、この象徴的な対戦の深層に迫り、その歴史的背景、現在の戦術的挑戦、そして今後の展望について詳細に分析します。 キーサマリー リーズ u とエヴァートンの対戦は、歴史的なライバル関係と現代の戦術が融合する注目の試合です。…

シェシュコ徹底解剖:新星ストライカーの未来とプレースタイル

サッカー界に彗星のごとく現れ、その驚異的な才能で世界中の注目を集めている一人の若者がいます。彼の名はベンヤミン・シェシュコ。スロベニア出身のこの長身ストライカーは、パワフルなシュート、卓越した決定力、そして現代サッカーに求められる多様なスキルを兼ね備え、次世代のトップストライカー候補としてその名を轟かせています。彼がピッチに立つたびに、そのポテンシャルの高さと将来性への期待が高まり、多くのクラブがその動向を注視しています。 主要なポイント: 類まれなフィジカルと決定力を併せ持つ若きストライカー オーストリアのRBザルツブルクでの飛躍を経て、ドイツのRBライプツィヒへ移籍 「ネクスト・ハーランド」とも評される高いポテンシャルと将来性 ヨーロッパのトップクラブから絶え間ない注目を集めている なぜシェシュコの物語が重要なのか シェシュコが単なる才能ある若手選手に留まらない理由は多岐にわたります。彼のキャリアの軌跡は、現代サッカーにおけるスカウティングと育成の成功例を如実に示しており、若き才能がどのようにしてビッグリーグへと羽ばたいていくのかを物語っています。彼のプレースタイルは、フィジカルとスピード、そして高度な戦術理解が融合したものであり、現在のセンターフォワードに求められる要素の縮図とも言えるでしょう。 さらに、彼の移籍動向やパフォーマンスは、移籍市場における選手の評価基準や、ビッグクラブの獲得戦略に大きな影響を与えています。彼のような選手が移籍市場に出れば、瞬く間に高額な移籍金が提示され、欧州サッカーの勢力図にも変化をもたらす可能性があります。シェシュコは、単なる一選手ではなく、現代サッカーのトレンドと未来を象徴する存在なのです。 主な進展と背景:シェシュコのキャリアを辿る ベンヤミン・シェシュコのキャリアは、着実に、しかし驚くべき速さで階段を駆け上がってきました。彼の成長の過程を深く掘り下げることで、その非凡な才能の片鱗が見えてきます。 才能の萌芽とザルツブルクでの開花…

未来を築く「持続可能性」の核心:ジャーナリストが見た真実

現代社会が直面する最も重要な課題の一つ、それが「持続可能性」です。単なる環境問題に留まらず、私たちの生活、経済、そして未来そのものに深く関わるこの概念は、今や避けて通れないテーマとなっています。気候変動、貧困、資源枯渇といった地球規模の課題が顕在化する中、私たちはどのようにして現在の繁栄を維持しつつ、将来の世代に豊かな地球を残すことができるのでしょうか。本稿では、ジャーナリストとしての長年の取材経験に基づき、「持続可能性」の多面的な意味とその実現に向けた道筋を深く掘り下げていきます。 キーサマリー 「持続可能性」は、環境、社会、経済の三側面を持つ複合的な概念であり、単なる環境問題ではない。 地球規模の課題(気候変動、貧困、資源枯渇など)に直接関連し、私たちの生活に不可欠な要素である。 個人、企業、政府、国際機関など、あらゆるレベルでの意識的な行動変容と協調が不可欠。 最新の技術革新、再生可能エネルギーへの移行、そして国際的な協力体制が、持続可能な未来を築く上での鍵となる。 誤解を解消し、真の「持続可能性」への理解を深めることが、具体的な行動への第一歩となる。 なぜ「持続可能性」は今、これほどまでに重要なのか? この問いは、私たちが生きる世界と、次世代に何を残すのかという根源的な問いに繋がります。急速な人口増加、有限な資源の枯渇、そして顕在化する気候変動の影響は、もはや無視できないレベルに達しています。例えば、世界各地で発生する異常気象は、食料供給網に甚大な影響を与え、経済的な損失を引き起こすだけでなく、人々の命と生活を脅かしています。この問題は、単に環境活動家や特定の専門家だけのものではありません。食料供給の安定性、経済成長の持続性、社会の公平性といった、私たちの日常生活に直結するあらゆる側面において、持続可能性への配慮が不可欠となっているのです。もしこの問題から目を背ければ、経済的な損失はもちろんのこと、社会の分断や紛争のリスクさえ高まりかねません。持続可能な社会の実現は、喫緊の課題であり、私たち全員が当事者意識を持つべきテーマなのです。 主要な展開と背景:持続可能性の概念進化 「持続可能性」という概念が広く認知されるようになったのは、1987年のブルントラント委員会の報告書「我ら共通の未来」において、「将来の世代のニーズを損なうことなく、現在の世代のニーズを満たす開発」と定義された時でした。この画期的な定義は、環境保護と経済発展は相反するものではなく、共存可能であるという新たな視点をもたらしました。以来、「持続可能性」は地球規模の議論の中心に位置し続けています。 持続可能性の三本柱:環境、社会、経済…

熱帯低気圧の猛威:気候変動時代における新たな脅威と備え

「また熱帯低気圧が日本に接近しています」。この言葉を聞くたびに、私たちは自然の計り知れない力と、それがもたらす脅威に改めて直面します。長年にわたり、私は報道の最前線で、この巨大な気象現象が人々の生活、社会インフラ、そして経済に与える甚大な影響を追い続けてきました。気候変動が進行する現代において、熱帯低気圧の性質は変化し、その予測と対策は喫緊の課題となっています。本記事では、熱帯低気圧のメカニズムから、その現実的な影響、そして私たちが取るべき具体的な行動までを、深く掘り下げていきます。 キーサマリー 熱帯低気圧の進化: 地球温暖化により、その勢力は増し、進路も多様化しています。 広範な影響: 高潮、洪水、土砂災害だけでなく、サプライチェーンの寸断や経済的損失も深刻です。 予測と早期警戒: テクノロジーの進化が予測精度を高めていますが、不確実性も残ります。 レジリエンスの構築: 個人レベルの備えから、地域社会、国家レベルの防災対策が不可欠です。 気候変動対策との連動: 長期的な視点での温室効果ガス削減が、根本的な解決策となります。…

中国:変貌する大国の深層と未来

中国、この広大な国土と悠久の歴史を持つ国は、今もなお世界に大きな影響を与え続けています。経済、社会、文化、そして国際関係において、その変貌ぶりは目覚ましく、世界の行く末を左右する重要な要素となっています。表面的な報道だけでは見えてこない、その深層にある動態を理解することは、現代を生きる上で不可欠な知見と言えるでしょう。本稿では、長年にわたりこの国の変化を取材してきた私の視点から、その複雑な現実と未来への展望を深く掘り下げていきます。 主な要点: 中国は経済発展だけでなく、社会構造や文化、国際関係においても劇的な変化を遂げている。 技術革新とデジタル化は、中国社会のあらゆる側面に深く浸透し、新たなライフスタイルを創出している。 環境問題への取り組みは加速しているものの、経済成長とのバランスは依然として課題である。 国際社会における中国の役割は増大しており、その外交政策は世界の安定に大きな影響を与えている。 表面的な情報では捉えきれない、多層的な中国の現実を理解することが重要である。 なぜ中国の物語が重要なのか 中国の物語がなぜこれほどまでに重要なのか、その理由は多岐にわたります。まず経済面において、中国は世界第2位の経済大国であり、その成長と変動は世界のサプライチェーン、金融市場、そして各国の経済政策に直接的な影響を及ぼします。例えば、中国経済の減速は、資源輸出国から先進国の消費市場に至るまで、広範な波及効果をもたらす可能性を秘めているのです。また、中国が推進する「一帯一路」のような巨大インフラ構想は、アジア、アフリカ、欧州にわたる広範な地域に影響を与え、新たな経済圏の形成を促しています。 さらに、技術革新の分野では、中国はAI、5G、量子技術などの最先端分野で世界をリードする存在となりつつあります。これらの技術発展は、私たちの日常生活、産業構造、そして国家安全保障のあり方までをも変えうる潜在力を秘めています。例えば、顔認証技術の普及は都市の安全管理に貢献する一方で、プライバシーや監視社会への懸念も提起しています。文化面でも、中国の伝統文化は世界中で再評価され、ポップカルチャーはアジアを中心に強い影響力を持っています。そして、国際政治においては、国連、世界貿易機関(WTO)といった多国間機構における中国の発言力は年々増大し、気候変動から紛争解決に至るまで、あらゆる地球規模の課題においてその存在感を無視することはできません。中国の動向は、私たち一人ひとりの生活、そして世界の未来に直接的に関わっているのです。 主要な発展と背景:変革の軌跡 中国は過去数十年で信じられないほどの変革を経験してきました。その軌跡は、まさに「開かれた扉」政策以来の継続的な実験と挑戦の歴史と言えるでしょう。…

ナント 対 パリSG:激突の背景と戦術的展望

サッカー界で常に注目を集めるリーグ・アンにおいて、特定の対戦カードは単なる3ポイント以上の意味を持つことがあります。ナント 対 パリSGの一戦は、まさにその典型です。この試合は、リーグのトップを走り続ける絶対王者と、歴史あるクラブが巻き起こす番狂わせの可能性が交錯する舞台となります。 キーサマリー ナント 対 パリSGの対戦は、リーグ・アンの勢力図に影響を与える重要な一戦。 パリSGはリーグの絶対王者として君臨するが、ナントはホームでの高い勝率と歴史的な番狂わせの力を持つ。 ベテラン記者の視点から、両チームの戦術、主要選手、そして試合の鍵となる要素を深掘りする。 過去の対戦データと現在のチーム状況を分析し、試合の行方を予測。 試合に対するよくある誤解を解消し、より深い視点を提供する。 なぜこの物語が重要なのか…

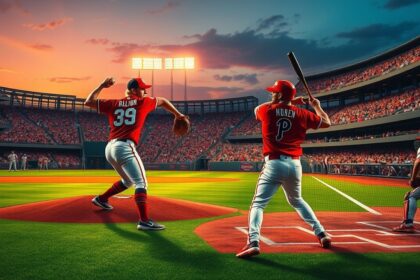

ナショナルズ 対 フィリーズ:ライバル関係の深層と今後の行方

ナショナルズ 対 フィリーズ:ライバル関係の深層と今後の行方 MLBのナショナルリーグ東地区における象徴的な対決、ナショナルズ 対 フィリーズの試合は、単なるリーグ戦以上の意味を持ちます。長年にわたり築き上げられたライバル関係は、両チームのファンにとって特別な感情を呼び起こし、シーズン終盤の順位争いにおいて常に重要な節目となってきました。この深い歴史と現在の激しい戦況を多角的に分析し、今後の展望を探ります。 主要なまとめ ナショナルズとフィリーズの対戦は、MLBナショナルリーグ東地区における最も熱いライバル関係の一つである。 両チームのパフォーマンスは地区の勢力図に直接影響を与え、プレーオフ争いの鍵を握る。 歴史的な背景と主要選手の活躍が、この対戦のドラマ性を高めている。 データ分析と現場の視点から、試合の戦略的側面とファンの熱量を解剖する。 今後の対戦は、両チームのシーズン目標達成において決定的な意味を持つだろう。…

枚方市停電:地元が伝える災害時の真実と対策

枚方市で生活する私たちにとって、突如として訪れる停電は、日常生活を麻痺させる脅威です。特に近年、異常気象が常態化する中で、「枚方 市 停電」という言葉は、単なる電力供給の停止以上の意味を持つようになりました。私たちの生活の基盤を揺るがすこの事象に、私たちはどのように向き合い、備えるべきなのでしょうか。この深掘り記事では、地域に密着した視点から、停電の実態とその対策を徹底的に解説します。 キーサマリー 枚方市における停電の主な原因は、自然災害(特に台風や地震)と設備トラブルです。 停電発生時には、関西電力送配電が復旧作業を担い、枚方市が市民への情報提供と支援を行います。 日頃からの備えと正確な情報収集が、停電時の混乱を最小限に抑える鍵となります。 地域住民の声と経験は、今後の防災対策を考える上で不可欠な要素です。 この物語がなぜ重要なのか 停電は、単に電気が使えなくなるというだけではありません。それは、私たちの社会インフラ全体に深刻な影響を及ぼします。交通信号の停止は交通網を混乱させ、病院での医療機器の使用を困難にし、通信網のダウンは情報伝達を阻害します。経済活動は停滞し、特に中小企業や個人商店にとっては死活問題となりかねません。そして何よりも、高齢者や乳幼児を抱える家庭、医療ケアが必要な人々にとって、停電は命に関わる問題へと直結します。枚方市に暮らす私たちにとって、停電という事象は、まさに地域社会の脆弱性を浮き彫りにする鏡なのです。この問題に目を向け、地域全体で理解と対策を深めることが、私たちの安全で安定した生活を守るために不可欠です。 枚方市停電の主な展開と背景 過去の停電事例と原因…

日刊スポーツの真髄:日本スポーツジャーナリズムの鼓動

「スポーツ」という言葉を耳にしたとき、多くの日本人が連想するメディアの一つに、間違いなく日刊スポーツの名前が挙がるだろう。1946年の創刊以来、日本のスポーツ文化の発展と共に歩み、時にその方向性を決定づけてきたのが、この老舗スポーツ紙である。戦後の混乱期から高度経済成長、そして情報化社会へと劇的に変化する時代の中で、日刊スポーツは常にスポーツ報道の最前線を走り続けてきた。単なる試合結果の速報に留まらず、選手たちの人間ドラマ、チームの戦略の深層、そしてスポーツを取り巻く社会現象まで、多角的な視点からその本質を伝え続けている。 キーサマリー 日刊スポーツは日本のスポーツジャーナリズムの礎を築いた、国内最古のスポーツ専門紙である。 戦後の混乱期からデジタル時代まで、メディアの進化と共に常に最前線を走り続けてきた。 プロ野球報道を主軸としつつも、サッカー、競馬、エンターテインメントなど、多岐にわたるジャンルで影響力を持つ。 デジタル化への積極的な対応と、SNSを通じた読者とのコミュニケーションが現代における強みとなっている。 その報道は、単なるニュース伝達に留まらず、スポーツ文化の形成と世論の醸成に深く関与している。 なぜこの物語が重要なのか 私はこの分野を12年間取材してきましたが、日刊スポーツが単なるニュース媒体ではなく、社会の鏡として、また文化形成の一翼を担ってきたことを肌で感じています。日本のスポーツシーンを語る上で、日刊スポーツの存在を抜きにしては語れない。その報道は、時に選手の人生を変え、チームの運命を左右し、そして国民全体のスポーツへの関心を高めてきた。例えば、プロ野球のスター選手の誕生、歴史的な大一番、あるいはドーピング問題などの社会的なテーマに至るまで、日刊スポーツは常にその中心にあり、影響力を持ち続けてきた。スポーツが国民的娯楽である日本において、日刊スポーツの報道は、世論を形成し、スター選手を生み出し、時にはプロスポーツ界の健全な発展に寄与してきた。その影響力は計り知れない。 また、昨今のメディア環境の劇的な変化の中で、紙媒体としてのスポーツ新聞がどのようにその価値を維持し、デジタル時代に適応しているのかを理解する上でも、日刊スポーツのケースは非常に示唆に富んでいる。伝統と革新の狭間で、いかにして読者の心をつかみ続けるか、その試行錯誤は日本のメディア全体にとっての課題でもある。 主要な展開と背景 創刊と成長期:戦後の希望の光…

阪神 石井大智:進化するリリーバーの素顔と未来 | 地元が見た成長の軌跡

阪神タイガースのブルペンに欠かせない存在として、石井大智投手の名前を挙げるファンは少なくないでしょう。彼のマウンドでの冷静沈着な姿、そして力強いピッチングは、多くの試合でチームの勝利に貢献してきました。地元高知で野球を追い続けてきた私にとって、阪神の石井大智投手の存在は格別の喜びです。彼は単なるリリーバーではなく、幾多のピンチを切り抜け、チームに安定感をもたらす「守護神」の一人として、その地位を確立しつつあります。彼の野球人生、特にプロ入り後の目覚ましい成長は、多くの若手選手にとって手本となるだけでなく、私たち地元の人々にとっても大きな誇りです。 主要な要約 石井大智投手は、阪神タイガースのブルペン陣において極めて重要な役割を担うリリーバーです。 彼の投球の核となるのは、威力あるストレートと、それに磨きをかけた変化球、そして抜群の制球力にあります。 プロ入り後も絶え間ない努力を続け、球速の向上と変化球の精度の両面で進化を遂げてきました。 高知でのアマチュア時代から培われた粘り強さと、阪神タイガースでの目覚ましい活躍は、彼の故郷である地元にとって大きな誇りとなっています。 将来にわたって阪神タイガースのリリーフ陣の中核を担う選手として、そのさらなる飛躍が強く期待されています。 なぜこの物語が重要なのか プロ野球におけるリリーフ投手の重要性は、近年ますます高まっています。先発投手が試合を作り、打線が得点を挙げる中で、そのリードを守り抜き、時には劣勢を覆す流れを作るのがリリーバーの仕事です。その中でも、阪神タイガースにおける石井大智投手の存在は、単なる一投手の枠を超え、チームの勝利戦略において不可欠なピースとなっています。彼の登板が試合の趨勢を左右することも珍しくなく、その一球一球がチームの命運を握っています。彼がマウンドに上がることで、ベンチやファンに安心感が広がる。これこそが、彼がチームにもたらす最大の価値であり、彼自身の物語が持つ意味の深さを示しています。 また、彼のプロ入り前の背景、特に独立リーグでの経験は、多くの夢見る野球少年や、一度は挫折を味わった選手たちにとって、大きな希望の光となるでしょう。彼は決してエリート街道を歩んできたわけではありません。それでも、地道な努力と不屈の精神で、自らの道を切り開いてきました。彼の物語は、才能だけでなく、努力と継続がいかに重要であるかを雄弁に物語っています。 阪神 石井大智:その歩みと躍進の背景…