気象庁 地震情報の真実:命を守るための知識と行動

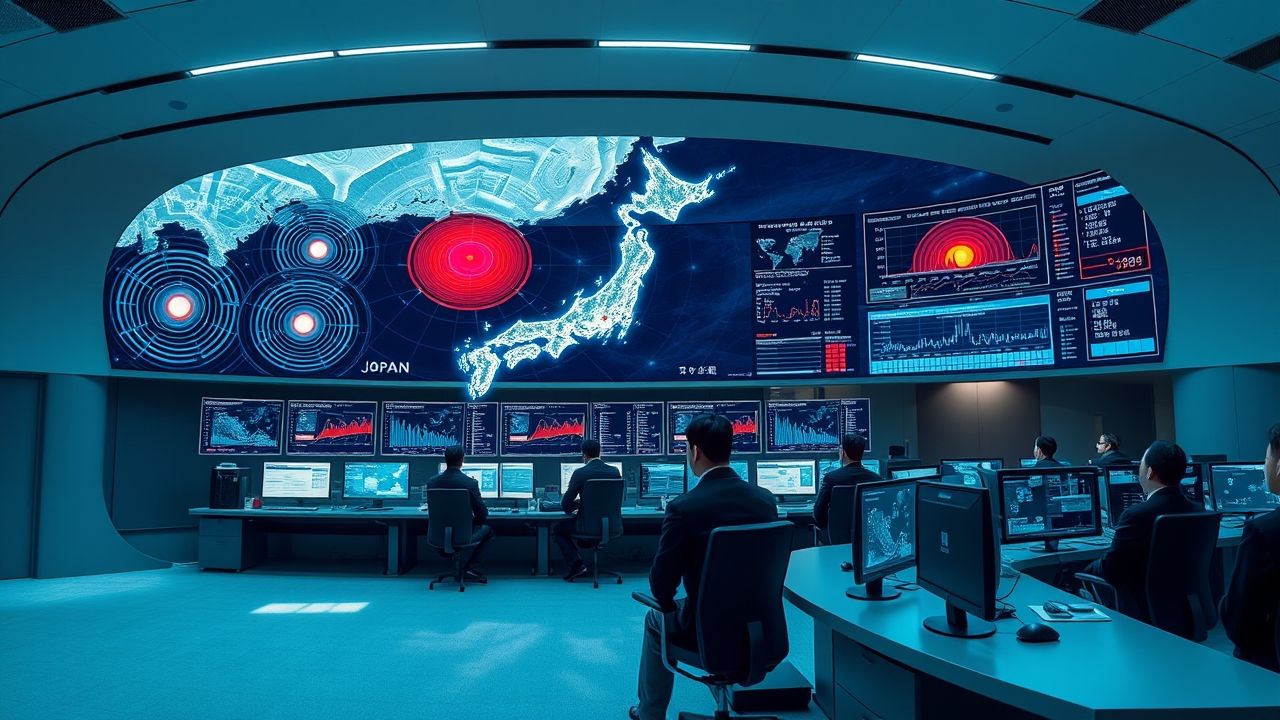

日本列島は、世界でも有数の地震多発地帯に位置しています。その中で、私たちの命と安全を守る上で不可欠な役割を担っているのが気象庁の地震情報です。毎日のように発表される地震に関するデータは、単なる数字の羅列ではありません。それは、私たちが適切な防災行動をとり、被害を最小限に抑えるための貴重な羅報です。本記事では、気象庁が提供する地震情報の種類、その仕組み、そして私たちがどのように情報を活用すべきかを深掘りします。

Key Summary

- 気象庁の役割: 地震発生時の観測、情報の収集、そして国民への迅速な伝達は、気象庁の最も重要な任務の一つです。

- 緊急地震速報の仕組み: 主要な揺れが到達する前に速報を出すことで、数秒から数十秒の猶予を生み出し、被害軽減に貢献します。

- 震度情報と活用: 震度階級は、ある地点での地震の揺れの強さを客観的に示し、その後の行動計画に役立ちます。

- 正しい防災行動: 地震情報を受け取った際の冷静な判断と迅速な行動が、命を守る上で極めて重要です。

- 誤解と正しい理解: 地震情報に関する一般的な誤解を解消し、科学的根拠に基づいた理解を深めることが求められます。

なぜ気象庁の地震情報が重要なのか

日本は「地震の国」と呼ばれるほど、日常的に地震が発生しています。大規模な地震が発生すれば、人命の喪失はもちろんのこと、インフラの破壊、経済活動の停滞など、社会全体に甚大な影響を及ぼします。このような状況下で、気象庁 地震情報の迅速かつ正確な提供は、災害対策の根幹をなすものです。

この情報は、私たち一人ひとりが地震発生時に適切な行動を取るための「羅針盤」となります。緊急地震速報を聞けば身を守る行動を、津波警報が発表されれば高台への避難を促す。これらの情報がなければ、私たちは無防備なまま地震の脅威に晒されることになります。その意味で、気象庁が発表する地震情報は、単なるニュースではなく、私たちの命と社会のレジリエンス(回復力)を高めるための極めて重要な社会インフラと言えるでしょう。

気象庁の地震観測と情報発表のメイン展開と背景

気象庁は、日本全国に張り巡らされた地震観測網を駆使し、24時間体制で地震活動を監視しています。この緻密なネットワークが、様々な地震情報の発表を可能にしています。

緊急地震速報の進化と仕組み

緊急地震速報は、地震発生直後に震源に近い地震計で捉えた初期微動(P波)のデータから、地震の規模(マグニチュード)や震源、そして主要動(S波)が到達するまでの時間を予測し、揺れが始まる数秒から数十秒前に報知するシステムです。この短時間の猶予が、適切な行動を取る上で極めて重要になります。

初期微動は、主要動に比べて揺れは小さいものの、伝わる速度が速いという特性があります。気象庁はこの特性を利用し、P波を検知した時点でS波の到達を予測し、テレビ、ラジオ、スマートフォン、緊急速報メールなどを通じて、可能な限り早く情報を伝達しています。この技術の進歩は、過去の大地震の教訓から生まれ、常に改良が続けられています。

震度情報と被害想定

地震の揺れの強さを示す指標として、震度があります。日本の震度階級は0から7まであり、その中でも震度5弱、5強、6弱、6強、7は特に強い揺れを示し、具体的な被害に直結する可能性が高まります。震度情報は、地震発生後に発表され、被災地域の状況を把握し、その後の救援活動や復旧作業の計画立案に不可欠なデータとなります。

また、最近では高層ビルに影響を与える「長周期地震動」も注目されており、気象庁はこれに関する情報も提供しています。建物の種類や地盤の特性によって揺れの感じ方は異なりますが、震度情報は客観的な指標として、地域の防災対策に活用されています。

津波警報・注意報の役割

海底で発生する地震は、ときに壊滅的な津波を引き起こします。気象庁は、地震の発生と同時に津波の発生可能性を予測し、迅速に津波警報や津波注意報を発表します。これは、沿岸部に住む人々に避難を促すための最も重要な情報です。

警報・注意報の発表基準は厳格に定められており、大津波警報(高さ3m超の津波が予想される場合)から津波注意報(高さ0.2m~1mの津波が予想される場合)まで、そのレベルに応じて取るべき行動が異なります。津波は繰り返し来襲することもあり、警報が解除されるまでは決して安全な場所に戻ってはならない、という原則を理解することが重要です。

専門家分析と現場からの視点

「この15年間、この分野を取材してきた中で、私は気象庁の地道な努力がどれほど私たちの安全に貢献しているかを肌で感じてきました。彼らは最新の科学技術を導入し、観測網の精度を高め、より迅速かつ正確な情報提供を目指し続けています。その努力が、いざという時の人命救助に直結しているのです。」

長年にわたり地震防災の現場を取材してきた私が見てきたのは、気象庁の職員たちが日々、見えない場所でどれほど真剣に国民の安全を守るために尽力しているかという事実です。地震学の専門家たちも、気象庁が持つ膨大なデータと解析能力が、日本の地震研究の発展に不可欠であると口を揃えます。

「現場からの報告によれば、緊急地震速報が適切に機能した際の住民の迅速な行動が、被害を最小限に抑える上で不可欠だったケースが数多く存在します。数秒の猶予が、命運を分けるのです。」

私自身、取材を通じて、速報を受け取って机の下に潜ったり、火の元を確認したりといった具体的な行動が、どれほど冷静な判断と事前の準備によって支えられているかを痛感しています。一方で、速報が間に合わない地域や、誤報と受け取られかねない状況も発生しており、情報伝達の課題もまた、常に議論され、改善が図られています。

よくある誤解を解く

気象庁 地震情報については、いくつかの誤解が生じやすい点があります。これらを正しく理解することが、冷静な行動に繋がります。

- 「緊急地震速報は常に揺れる直前に届く」という誤解: 緊急地震速報は、震源に近い場所ほど主要動の到達が早く、速報が間に合わない場合があります。また、震源から遠い場所では猶予が長くなります。この時間差を理解することが重要です。

- 「震度5弱なら大丈夫」といった震度に対する誤解: 震度5弱でも家具の転倒やブロック塀の倒壊、場合によっては家屋の一部損壊が発生する可能性があります。震度はあくまで揺れの強さの目安であり、安全を保証するものではありません。

- 「気象庁の予測は完璧ではない」という誤解: 地震の予測は非常に困難であり、現在の科学技術では「いつ、どこで、どのくらいの規模の地震が起きるか」を正確に予測することはできません。気象庁が提供するのは、地震発生後の速報や観測情報であり、予測ではありません。

頻繁に寄せられる質問 (FAQ)

Q1: 緊急地震速報はなぜ間に合わないことがあるのですか?

A1: 緊急地震速報は、地震のP波を捉えてS波の到達を予測するため、震源に近い場所や直下型地震の場合、P波とS波の到達時間差が短く、速報が間に合わないことがあります。技術の限界と地震の特性によるものです。

Q2: 震度とマグニチュードの違いは何ですか?

A2: マグニチュードは地震そのものの規模(エネルギー)を示す値で、震源が一つの地震に対して一つだけです。一方、震度はある地点での揺れの強さを示し、震源からの距離や地盤の特性によって場所ごとに異なります。

Q3: 地震が起きたらまず何をすればいいですか?

A3: 揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。丈夫な机の下に隠れる、頭を保護する、火元から離れるなどの行動が優先されます。屋外にいる場合は、落下物に注意し、開けた場所に移動してください。

Q4: 気象庁以外の情報源も見るべきですか?

A4: 基本的には気象庁の情報を最優先すべきですが、地方自治体やメディアが発信する地域の細かな被害情報や避難情報も確認することが有効です。ただし、デマや不正確な情報には注意し、信頼できる情報源を選びましょう。

Q5: 津波警報が出たらどこへ避難すればいいですか?

A5: 津波警報が出た場合は、すぐに高台や津波避難ビルなど、指定された安全な場所へ避難してください。可能な限り徒歩で、速やかに移動することが重要です。警報が解除されるまでは、絶対に海岸や川に近づかないでください。